La Guerra de Castas o Guerra Social Maya de Yucatán

Para quienes estamos vivos hoy, en pleno siglo XXI, Yucatán suele ser sinónimo de paz y tranquilidad; un lugar sereno y libre de conflictos. Inclusive, todavía en el siglo pasado, era común el dicho “si se acaba el mundo, me voy a Yucatán”. Es difícil imaginar que, apenas hace unos 150 años, las cosas eran muy diferentes.

Entre 1847 y 1901, aproximadamente, Yucatán vivió una época de agitación y violencia inimaginables, durante lo que suele conocerse como “la Guerra de Castas”. A pesar de lo larga y mortífera que fue, hoy apenas se suele mencionar como una nota al pie de la historia del estado; hoy, permítenos contarte un poco sobre ella.

Antecedentes de la Guerra de Castas

“Rencor histórico”

En 1878, el historiador Eligio Ancona escribió: “desde tiempos inmemoriales, los mayas aborrecían por instinto a todos los extranjeros. [...] Los mayas vieron con desagrado al español incluso mucho antes de darse cuenta de que llegaba para adueñarse de la tierra de sus antepasados”. Es difícil saber qué evidencia existía de este hecho en ese entonces, porque para ese momento, los mayas llevaban ya más de 300 años de opresión, durante los cuales, de distintas formas, lucharon por mantener su estilo de vida.

En 1878, el historiador Eligio Ancona escribió: “desde tiempos inmemoriales, los mayas aborrecían por instinto a todos los extranjeros. [...] Los mayas vieron con desagrado al español incluso mucho antes de darse cuenta de que llegaba para adueñarse de la tierra de sus antepasados”. Es difícil saber qué evidencia existía de este hecho en ese entonces, porque para ese momento, los mayas llevaban ya más de 300 años de opresión, durante los cuales, de distintas formas, lucharon por mantener su estilo de vida.

Las circunstancias de los mayas esos tres siglos no nos dejaron muchas evidencias de lo que ellos mismos opinaban; podemos imaginar que sería peligroso poner por escrito cualquier idea contraria a los opresores. Pero uno de los pocos documentos que sobreviven de los mayas de la época colonial es el Chilam Balam de Chumayel, fechado en 1782. En él aparecen unas líneas que nos dan una idea clara de cómo la llegada de los españoles se transmitió de generación en generación:

“Luego, con el verdadero Dios, llegó el principio de nuestra miseria. Fue el comienzo del tributo, el comienzo de las cuotas a la iglesia, el conflicto con arrebatamiento de bolsas, el comienzo del conflicto con cerbatanas (los mayas llamaban cerbatanas a las armas de fuego)”.

Entre la llegada de los españoles y el inicio de la llamada Guerra de Castas, hubo decenas de levantamientos armados en toda el área maya. Las circunstancias podrían variar, pero el objetivo era el mismo: los mayas buscaban recuperar su libertad y su territorio.

Uno de los levantamientos más conocidos fue el que lideró Jacinto Canek. En 1761, este estudiado maya se dirigió al pueblo de Cisteíl con las siguientes palabras:

“Hijos míos muy amados: no sé qué esperáis para sacudir el pesado yugo y servidumbre trabajosa en que os ha puesto la sujeción a los españoles; yo he caminado por toda la provincia y registrado todos sus pueblos, y considerando con atención qué utilidad o beneficio nos trae la sujeción de España [..] no hallo otra cosa que una penosa [..] servidumbre".

Estas palabras reflejarían el sentir de los mayas cuando menos otros 100 años.

Yucatán en la década de 1840

Si de por sí los mayas llevaban años sufriendo al ser explotados y discriminación por parte de españoles y hasta mestizos, el siglo XIX intensificó los conflictos en el territorio. Los 20 años posteriores a la Guerra de Independencia de México (1810-1821) no trajeron gran mejoría; las haciendas (entonces azucareras y henequeneras) y sus propietarios privatizaron las tierras que habían sido comunales, expulsaron a los mayas que se negaron a trabajar para ellos, y les vendieron el acceso a recursos vitales como el agua, los animales y la madera, que tradicionalmente habían sido de uso colectivo.

Si de por sí los mayas llevaban años sufriendo al ser explotados y discriminación por parte de españoles y hasta mestizos, el siglo XIX intensificó los conflictos en el territorio. Los 20 años posteriores a la Guerra de Independencia de México (1810-1821) no trajeron gran mejoría; las haciendas (entonces azucareras y henequeneras) y sus propietarios privatizaron las tierras que habían sido comunales, expulsaron a los mayas que se negaron a trabajar para ellos, y les vendieron el acceso a recursos vitales como el agua, los animales y la madera, que tradicionalmente habían sido de uso colectivo.

Además, para ese entonces, los mayas estaban obligados a pagar una serie de impuestos significativamente numerosos, además de altos. El más pesado era la “contribución personal” o tributo, que todos los mayas debían pagar “por cabeza” anualmente; los “vecinos” (es decir, la población no indígena) estaban exentos de este impuesto. A pesar de no ser el único pago al que los mayas estaban obligados, la desigualdad de condiciones de la contribución personal (y su elevado costo) eran una importante fuente de descontento de la época.

Por otro lado estaban los impuestos eclesiásticos, particularmente los 'derechos de estola' cobrados por la Iglesia por servicios sacramentales (como el bautismo, matrimonio o entierro). Aunque ciertamente a su manera, los mayas abrazaron la religión católica con fervor; sin embargo, la iglesia no fue exactamente justa con ellos. Además del diezmo (el 10% de su la producción agrícola) y las primicias (los primeros frutos de cada cosecha), los mayas debían pagar una contribución personal anual todavía superior al tributo civil.

Por si esto fuera poco, la accidentada relación entre el gobierno yucateco y el gobierno mexicano dio lugar a varios enfrentamientos, tanto políticos como bélicos. Yucatán se independizó de México por primera vez en 1841, y, tras una intervención militar, se reincorporó al país en 1843. Poco después, en enero de 1846, Yucatán nuevamente declaró su independencia. En ambas ocasiones, los mayas fueron constantemente enlistados para luchar contra el ejército mexicano, defendiendo los intereses del gobierno yucateco a cambio de la promesa que, una vez que Yucatán se independizara de México, sus impuestos se verían reducidos… cosa que no sucedió en ninguna de las dos instancias.

Así, aunque España ya no estaba a cargo, los mayas seguían subyugados por la “penosa servidumbre” contra la que Jacinto Canek se había pronunciado décadas antes. La presión estalló en julio de 1847.

1847: Estallido de la Guerra de Castas

El fósforo que prendió el polvorín vino del gobierno local. Había dos partidos políticos que se alternaban continuamente en el poder, y que no temían usar a los indígenas para alcanzar sus metas. Uno de ellos, representado por el coronel José Dolores Cetina, contactó y suministró armas a varios líderes indígenas para que se unieran a la causa del partido. Entre ellos se encontraban Jacinto Pat, Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi, y Bonifacio Novelo. Estos hombres, caciques de distintas poblaciones mayas, vieron aquí su oportunidad de luchar, no tanto por ninguno de los dos bandos que poco hacían por ellos, sino por las promesas que seguían sin cumplirse.

El fósforo que prendió el polvorín vino del gobierno local. Había dos partidos políticos que se alternaban continuamente en el poder, y que no temían usar a los indígenas para alcanzar sus metas. Uno de ellos, representado por el coronel José Dolores Cetina, contactó y suministró armas a varios líderes indígenas para que se unieran a la causa del partido. Entre ellos se encontraban Jacinto Pat, Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi, y Bonifacio Novelo. Estos hombres, caciques de distintas poblaciones mayas, vieron aquí su oportunidad de luchar, no tanto por ninguno de los dos bandos que poco hacían por ellos, sino por las promesas que seguían sin cumplirse.

Los caciques o batabes

Los batabes (en maya, batabo’ob) eran, desde la época prehispánica, líderes regionales cuyo puesto era hereditario. Un batab se consideraba parte de la nobleza, y fungía como jefe político, social, e incluso militar. Los españoles les llamaron caciques, reconociendo su autoridad sobre sus pueblos y usándolos como intermediarios, por ejemplo, para el cobro de impuestos y como reclutadores cuando se necesitaba mano de obra. La figura del cacique o batab se mantuvo incluso después de la consumación de la independencia (tanto de México como de Yucatán). Sin embargo, para la década de 1840, la labor de los batabes como mediadores entre las exigencias del gobierno y el descontento de la población maya se estaba volviendo simplemente imposible

Los hechos que dieron inicio a la “Guerra de Castas”

Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilá (cerca de Valladolid), fue aprehendido en julio de 1847, acusado de portar una carta en la que Cecilio Chi hablaba sobre atacar el cercano pueblo de Tihosuco. En el corto tiempo en el que estuvo apresado, Ay confesó que efectivamente se planeaba un levantamiento, y que su objetivo era rebajar los impuestos de los indígenas a un real al mes (en vez de dos). Manuel Antonio Ay fue ejecutado días después, el 26 de julio de 1847, acusado de “ser uno de los cabecillas de la insurrección de la clase indígena contra las presentes instituciones”.

Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilá (cerca de Valladolid), fue aprehendido en julio de 1847, acusado de portar una carta en la que Cecilio Chi hablaba sobre atacar el cercano pueblo de Tihosuco. En el corto tiempo en el que estuvo apresado, Ay confesó que efectivamente se planeaba un levantamiento, y que su objetivo era rebajar los impuestos de los indígenas a un real al mes (en vez de dos). Manuel Antonio Ay fue ejecutado días después, el 26 de julio de 1847, acusado de “ser uno de los cabecillas de la insurrección de la clase indígena contra las presentes instituciones”.

Al no encontrar a sus cómplices, el ejército yucateco arrasó con la población maya del cercano poblado de Tepich. En represalia, Cecilio Chi, al mando de 600 hombres, tomó el poblado y dio muerte a varias familias blancas.

Desarrollo de la “Guerra de Castas”

Los primeros dos años de la guerra fueron años de victorias para el ejército insurrecto. Buena parte de las poblaciones de la entonces nación yucateca cayeron: primero Tinum, Chikindzonot, Ichmul, y después Sotuta, Peto y Valladolid. La situación era tan compleja que el gobernador yucateco Santiago Méndez inclusive ofreció anexar Yucatán a los Estados Unidos a cambio de apoyo contra la sublevación. Al no conseguir ningún apoyo después de contactar también a España y al Reino Unido, el gobernador Méndez renuncia.

Los primeros dos años de la guerra fueron años de victorias para el ejército insurrecto. Buena parte de las poblaciones de la entonces nación yucateca cayeron: primero Tinum, Chikindzonot, Ichmul, y después Sotuta, Peto y Valladolid. La situación era tan compleja que el gobernador yucateco Santiago Méndez inclusive ofreció anexar Yucatán a los Estados Unidos a cambio de apoyo contra la sublevación. Al no conseguir ningún apoyo después de contactar también a España y al Reino Unido, el gobernador Méndez renuncia.

En abril de 1848, Jacinto Pat acepta negociar con el nuevo gobernador, Miguel Barbachano. El acuerdo conduce a la firma de los Tratados de Tzucacab, por los cuales se eliminaría la contribución anual que los indígenas debían pagar a la iglesia, se reducirían los costos de los derechos de bautismo y casamiento, y se permitiría a los mayas usar sus tierras y continuar con la práctica tradicional de la roza, tumba y quema. Entre otras disposiciones, se acordó también que Miguel Barbachano sería gobernador vitalicio de los blancos, y Jacinto Pat, de los indígenas.

Sin embargo, Cecilio Chi no aceptó el tratado, y la guerra se recrudeció. El ejército rebelde tomó Peto, Tekax, Sacalum, Ticul, Izamal y Bacalar. “No le quedaba a Yucatán más que la capital, algunos pueblos de la costa y los del camino real de Campeche”, escribió el historiador yucateco Serapio Baqueiro. Pero mientras Mérida se preparaba para la lucha, el cielo anunció el inicio de la temporada de lluvias. El ejército rebelde, muy a pesar de sus líderes, decidió regresar a sus casas para la siembra, sabiendo que si no lo hacían, sus familias no tendrían qué comer. Los líderes, sin hombres qué comandar, abandonaron también la lucha.

Por otro lado, en México, la guerra con Estados Unidos se daba por terminada. México decidió apoyar al gobierno yucateco en su lucha contra los indígenas, a cambio de la reincorporación del estado a la nación mexicana, el 17 de agosto de 1848.

Además, Cecilio Chi y Jacinto Pat, líderes de la insurrección, fueron asesinados en 1849. Todas estas circunstancias favorecieron a la causa del gobierno. Fue durante esta época que comenzó también la venta de familias enteras indígenas mayas a Cuba para trabajar en las fincas; con el consentimiento del gobierno federal, esta práctica sería legal durante 13 años.

La Cruz Parlante

Un aspecto muy importante de la Guerra de Castas surgió tres años después del inicio del conflicto, cuando uno de los líderes insurrectos, el mestizo José María Barrera, encontró una pequeña cruz grabada en un árbol de caoba. Tomándola como una señal divina, Barrera crea un santuario a la Santísima Cruz, y ésta se convierte no sólo en el símbolo de la lucha, sino su líder. A través de “intérpretes”, la Santa Cruz transmite mensajes de aliento y estrategia a los rebeldes, quienes desde entonces comienzan a llamarse a sí mismos cruzo’ob, “los de la cruz”.

Noj Kaaj Santa Cruz

La Cruz Parlante fue hallada cerca de un cenote llamado Chan Santa Cruz. La población que se fundó alrededor de su santuario fue conocida como Noj Kaaj Santa Cruz Balam Naj (en maya, la casa del jaguar o sacerdote en el gran pueblo de Santa Cruz), aunque algunas fuentes también le llaman Chan Santa Cruz. Hoy en día, esta población del vecino estado de Quintana Roo aún existe, ahora con el nombre de Felipe Carrillo Puerto. Desde su fundación en octubre de 1850 y hasta el final de la guerra, Noj Kaaj Santa Cruz se consideró la capital de un territorio indígena independiente y autónomo. Éste mantuvo relaciones comerciales y diplomáticas con la Honduras Británica (hoy Belice) y es considerado el estado de facto indígena más longevo del continente.

La guerra continuó en forma de guerrillas dispersas a lo largo de 50 años, durante los cuales los cruzo’ob atacaron y sitiaron diversos poblados de Yucatán. Durante este tiempo, mientras el gobierno yucateco luchaba con el apoyo del gobierno federal mexicano, los cruzo’ob contaban no sólo con machetes y coas, sino con modernas armas de fuego provistas por el gobierno de la Honduras Británica (hoy Belice); en ese entonces, la Corona Británica, sin entrar de lleno en el conflicto, no descartaba la idea de anexar el territorio una vez terminada la guerra.

Disolución del conflicto y fin de la “Guerra de Castas”

La Guerra de Castas no tuvo un final como tal, en el que un bando haya capitulado o vencido al otro. Sin embargo, se considera que las hostilidades terminaron oficialmente el 3 de mayo de 1901, cuando las tropas del ejército federal tomaron la capital de los mayas, Noj Kaaj Santa Cruz.

La Guerra de Castas no tuvo un final como tal, en el que un bando haya capitulado o vencido al otro. Sin embargo, se considera que las hostilidades terminaron oficialmente el 3 de mayo de 1901, cuando las tropas del ejército federal tomaron la capital de los mayas, Noj Kaaj Santa Cruz.

Para entonces, la actividad bélica había disminuido considerablemente. Esto se debió, en parte, al interés del entonces presidente de México, Porfirio Díaz, en la riqueza forestal del sureste de la nación; ésta definitivamente no sería fácil de explotar mientras la resistencia maya continuara. Por otro lado, el gobierno de Porfirio Díaz cultivó una relación más estrecha con la Corona Británica; de esta forma, el imperio inglés se vio orillado a abandonar su intención de anexar el estado maya, y a reducir significativamente la venta de armas al ejército rebelde.

Para cuando el ejército mexicano llegó a Noj Kaaj Santa Cruz, el poblado estaba desierto. Los líderes mayas habían ordenado a la población abandonar la ciudad sagrada cuando se dieron cuenta que las tropas federales estaban por llegar.

Balance final de la “Guerra de Castas”

Aunque, como ya leíste, la guerra se declaró terminada en 1901, algunas fuentes consideran que la hostilidad comenzó a decrecer en 1915, cuando el General Salvador Alvarado implementó en Yucatán los ideales de la Revolución Mexicana. Algunas todavía consideran un levantamiento de 1933 (en Dzulá, Quintana Roo) la última batalla de la Guerra de Castas.

Aunque, como ya leíste, la guerra se declaró terminada en 1901, algunas fuentes consideran que la hostilidad comenzó a decrecer en 1915, cuando el General Salvador Alvarado implementó en Yucatán los ideales de la Revolución Mexicana. Algunas todavía consideran un levantamiento de 1933 (en Dzulá, Quintana Roo) la última batalla de la Guerra de Castas.

Haya durado 54 u 86 años, la Guerra de Castas tuvo un impacto enorme en toda la península yucateca. Se estima que las bajas humanas pudieron haber superado las 300,000 personas luchando en ambos bandos, sin tomar en cuenta a quienes se vieron obligados a emigrar para huir del conflicto.

La economía regional también se vio severamente afectada. La industria henequenera, que predominaba en el norte y poniente del estado, donde los mayas estaban más asimilados, no sólo se repuso, sino que siguió aportando riqueza a Yucatán por varias décadas después del fin de la guerra. La industria azucarera del sur y oriente de la península, donde los enfrentamientos fueron más crudos, fue arrasada por completo, y nunca se recuperó.

Políticamente, la Guerra de Castas fue la causa directa de la reincorporación de la República de Yucatán a los Estados Unidos Mexicanos. Internamente, dio lugar a una recrudecida desconfianza entre clases, y hasta cierto punto, entre las razas blanca, mestiza y maya de la región.

La Guerra de ¿Castas?

El conflicto armado que tuvo lugar en Yucatán entre 1847 y 1901 es ampliamente conocido con el nombre de Guerra de Castas. Sin embargo, hay varias razones por las que este nombre se considera inadecuado.

La principal se reduce a que el nombre es engañoso. El ejército insurrecto estaba, desde sus inicios, compuesto y liderado no sólo por indígenas mayas, sino por mestizos, blancos y afrodescendientes. El “rencor” histórico poco tenía que ver con razas, mucho menos con castas, sino con opresión y explotación.

En el libro “La Guerra de Castas de Yucatán” (1964, Nelson Reed describe los objetivos de los principales líderes del inicio del movimiento. Según el autor, “[Jacinto] Pat deseaba cambiar el gobierno ladino*. [Manuel Antonio] Ay era partidario de echar a los blancos de Yucatán, y [Cecilio] Chi sencillamente quería matarlos, hasta la última mujer y el último niño”.

*La palabra “ladino” se usaba para hablar de personas de origen indígena que habían adoptado la lengua y las costumbres españolas, o a mestizos que se identificaban con la cultura dominante, distinguiéndose de la población indígena no hispanizada. Con el tiempo, este término sería sustituido por el de “catrín”, que hacía referencia directa a su empeño por lucir las modas europeas.

Sin embargo, es importante recordar que la historia la escriben los vencedores, y que no hay manera de saber con exactitud cuáles eran las intenciones originales de los hombres mencionados anteriormente. Durante su juicio sumario, Manuel Antonio Ay confesó querer luchar por rebajar las contribuciones personales, pero nunca de querer echar a los blancos de Yucatán.

Otro indicio que claramente contradice la idea de una guerra racial surgió a raíz de una mesa de negociación en 1850. En una carta a uno de los negociadores, uno de los líderes de la insurrección, el mestizo José María Barrera, escribió: [...] por eso peleamos. Que no sea pagada ninguna contribución, ya sea por el blanco, el negro o el indígena; diez pesos el bautizo para el blanco, para el negro y para el indígena; diez pesos el casamiento para el blanco, para el negro y para el indígena. En cuanto a las deudas, las antiguas ya no serán pagadas ni por el blanco, ni por el negro, ni por el indígena; y no se tendrá que comprar el monte, donde quiera el blanco, el negro o el indígena puede hacer su milpa, nadie se lo va a prohibir.

Según las hipótesis de varios historiadores, acusar a los insurrectos de odio racial es una forma de deslegitimar sus objetivos, y, por el contrario, de validar cualquier acción que favorezca al grupo dominante.

La “Guerra de Castas” es también conocida como Guerra Social Maya, un término preferido por muchos en la actualidad.

En nuestros días

Cada pueblo de Yucatán, sobre todo en el sur y el oriente del estado, guarda sus propios recuerdos de la llamada Guerra de Castas. En Tekax, la puerta de la Casa de Tres Pisos aún conserva las cicatrices de los machetazos que sufrió durante los enfrentamientos. En Valladolid, el Museo del Ex Convento de San Bernardino de Siena resguarda artefactos que fueron rescatados del pozo del lugar. Espita tiene un monumento a las personas que lucharon contra el sitio de la ciudad.

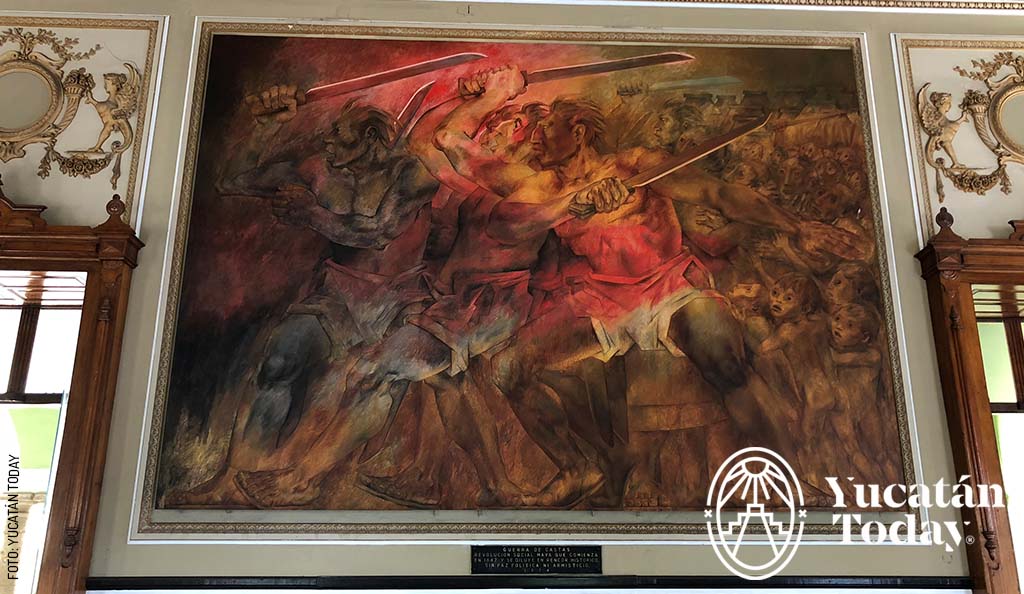

Al sur de Valladolid, dentro del estado de Quintana Roo, se encuentra Tihosuco, el que fuera el pueblo natal de Cecilio Chi. En el centro del poblado puedes encontrar un pequeño museo dedicado a la guerra de castas; éste alberga un acervo de 200 piezas, entre armas, pinturas, maquetas, fotografías y documentos relativos a ese periodo histórico.

Fuentes

- Benavides Castillo, A. (2024). La Nación Maya: Gestación, devenir y resistencia. Mexico: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

- Campos García, Melchor. (2023). LA INVENCIÓN DE LA GUERRA DE CASTAS EN YUCATÁN, 1847-1927. Tzintzun. Revista de estudios históricos, (77), 153-184. Epub 02 de junio de 2023. Recuperado el 13 de junio de 2025, de http://www.scielo.org.mx/

- González Durán, J. (2021). Fundación y caída de Chan Santa Cruz. Recuperado el 17 de junio de 2025, de https://saqroo.mx/

- Ferrer, Manuel. (2022). En busca de las razones de la Guerra de Castas de Yucatán. Con-temporánea, 14, 100-124. Recuperado el 18 de junio de 2025, de https://revistas.inah.gob.mx/

- Florescano, E., & Velázquez, R. (2002). Memoria mexicana. Recuperado el 13 de junio de 2025, de https://books.google.com.mx/

Publicado por primera vez en la revista impresa y digital Yucatán Today, edición no. 452 de agosto de 2025.

Autor: Yucatán Today

Yucatán Today, la compañera del viajero, es un medio bilingüe de información turística sobre destinos, cultura, gastronomía y el qué hacer en Yucatán con 38 años de trayectoria.

¿Enamorado de Yucatán? Recibe en tu correo lo mejor de Yucatán Today.

No te pierdas nuestros mejores artículos y la edición digital cada mes antes que nadie.

Artículos relacionados

Historia maya: La Guerra de Castas

Explora la Guerra de Castas (1847-1901): causas de la rebelión maya por libertad y tierra en Yucatán. Museos y arte conmemoran su historia.

Visiones del pasado: una visita a la Fototeca Pedro Guerra

Viaje fotográfico en Mérida con una Rolleicord vintage, inspirado en Mariana Yampolsky. Explorando el archivo histórico de la Fototeca Pedro Guerra...